„Studieren verboten?“ – Wie Frauen sich ihren Platz im Hörsaal erkämpften

Ende des 19. Jahrhunderts war die Vorstellung, dass Frauen studieren könnten, für viele in Deutschland ein Affront. Während in den USA, Frankreich und sogar in der Schweiz längst Studentinnen in Hörsälen saßen, blieb Frauen hierzulande der Zugang zu höherer Bildung verwehrt. Doch in Karlsruhe regte sich Widerstand – und der kam von Frauen selbst.

Erste Schritte Richtung Gleichberechtigung

Schon 1885 entstand unter der Schirmherrschaft der Großherzogin Luise eine private Malerinnenschule, da Frauen auch nicht auf die staatliche Kunstakademie durften. Zwei Jahre später konnten Frauen auf Beschluss des Karlsruher Gemeinderats als Gasthörerinnen an Vorlesungen der Technischen Hochschule teilnehmen, allerdings nur in Kunst- und Literaturgeschichte. Die promovierte Chemikerin Clara Immerwahr, Ehefrau des späteren Chemie-Nobelpreisträgers Fritz Haber, hielt in der Volksbildung Vorträge über „Chemie in Küche und Heim“. Auch wenn das Thema stark auf traditionelle Rollenbilder abzielte, war das ein erster Schritt in Richtung wissenschaftlicher Teilhabe.

Der Durchbruch – endlich immatrikuliert

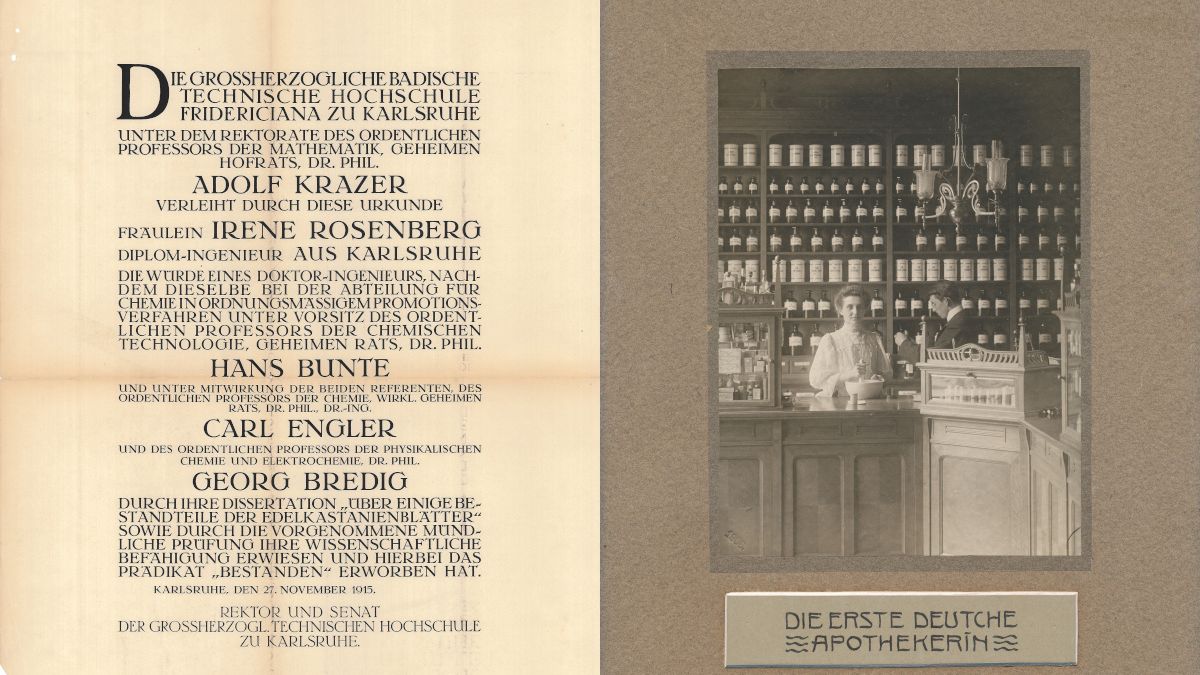

Der Durchbruch kam 1900: Das Land Baden ließ Frauen probeweise zum Studium zu. Die Karlsruherin Johanna Kappes gehörte zu den ersten regulär immatrikulierten Studentinnen. Ihre Kommilitonin Magdalena Meub wurde später Deutschlands erste approbierte Apothekerin, Thekla Schild die erste Diplom-Ingenieurin Badens. Irene Rosenberg promovierte 1915 als erste Frau am Chemischen Institut.

Doch der Weg in die Wissenschaft blieb für Frauen steinig: In den 1920er-Jahren waren Frauen an der Technischen Hochschule eine Ausnahmeerscheinung. Die Nationalsozialisten drängten sie zurück in die häusliche Sphäre: 1934 kamen Zulassungsbeschränkungen, Arbeitsdienstpflicht und ein dramatischer Rückgang der Studentinnenzahlen.

Ein langsames Erwachen

Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrten Frauen allmählich an die Technische Hochschule zurück. Doch erst in den 1960er-Jahren begann sich ihr Anteil spürbar zu verändern. Die gesellschaftlichen Umbrüche dieser Zeit – mehr Bildung für alle, neue Berufsbilder, ein wachsendes Selbstbewusstsein der Jugend – spiegelten sich auch in den Hörsälen wider. 1970 lag der Frauenanteil bei acht Prozent, 1980 bereits bei über 14 Prozent. Die Türen standen offen, aber viele Frauen mussten sich ihren Platz noch immer erkämpfen.

Heute liegt der Frauenanteil am KIT bei rund 29 Prozent. Die erste Professorin, Dagmar Gerthsen, wurde 1993 berufen. 2022 waren 18 Prozent der Professuren weiblich. Der Kampf um Bildung hat sich gelohnt – und geht weiter. Das KIT setzt sich heute aktiv für Chancengleichheit und Diversität ein. „Am KIT sind wir stolz auf die enge Verbundenheit von Studierenden, Alumni und Alumnae, Forschenden, Lehrenden und Mitarbeitenden, denn unsere Vielfalt macht uns stark. Sie ist nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern der Motor für Kreativität und Innovation“, so Professor Jan S. Hesthaven, Präsident des KIT, in seiner Rede zum 200-jährigen Jubiläum.

mex, 14.08.2025

Über 200 Seiten Durchblick

Neugierig geworden? Mehr über die aufregende Geschichte des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und seine prägenden Persönlichkeiten erfahren Sie in der umfassenden KIT History, die Sie im KIT-Shop bestellen können. Verpassen Sie auch nicht die 200 Jahre-Website des KIT, die ständig aktuell über das Jubiläumsprogramm mit einer Vielzahl von Ausstellungen, Experimenten, Besichtigungen, multimedialen Erlebnissen, Festveranstaltungen und anderen spannenden Formaten informiert.