Städte sind besonders stark von Hitzebelastung betroffen, da versiegelte Flächen und dichte Bebauung die Wärme speichern. Häufigere und stärkere Hitzeperioden stellen eine wachsende Herausforderung für die Gesundheit der Bevölkerung und die städtische Infrastruktur dar. Ein neues KI-Modell der Universität Freiburg und des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) berechnet erstmals, wie sich die Hitzebelastung einer Stadt zukünftig pro Quadratmeter entwickeln wird. Das Modell kann Städte bei der Anpassung an den Klimawandel unterstützen und bietet Impulse für eine klimagerechte Stadtplanung. Veröffentlichung in Urban Climate. (DOI: 10.1016/j.uclim.2025.102564)

Ein interdisziplinäres Forschungsteam der Universität Freiburg und des KIT hat ein KI-Modell entwickelt, das erstmals hochauflösend und über lange Zeiträume berechnet, wie sich die Hitzebelastung in einem Stadtgebiet künftig pro Quadratmeter entwickeln wird. Freiburg diente den Forschenden als Pilotstadt für ihr Modell. Das KI-System kombiniert Geodaten wie Gebäudehöhen und Vegetationsstrukturen mit Wettervorhersage- oder Klimaprojektionsdaten wie Lufttemperatur oder Strahlung. Das Modell eignet sich für die Prognose verschiedener Klimaszenarien: Diese reichen von einem Klima, das sich bei starkem Klimaschutz weniger stark erwärmt, bis hin zu einem deutlich wärmeren Klima bei sehr hohen Treibhausgasemissionen.

Hitzebelastung steigt in Freiburg zukünftig an

Mithilfe des KI-Modells simulierten die Forschenden das zukünftige Freiburger Stadtklima für den Zeitraum 2070 bis 2099 unter drei Szenarien. So wären unter dem pessimistischsten Szenario pro Jahr tagsüber bis zu 307 Stunden mit starker Hitzebelastung über 32 Grad Celsius gefühlter Temperatur möglich. In der Referenzperiode zwischen 1990 bis 2019 waren es 135 Stunden jährlich. Die Stundenanzahl mit sehr starker Hitzebelastung über 38 Grad Celsius gefühlter Temperatur könnte sogar um das Zehnfache steigen: auf 71 Stunden pro Jahr im Zeitraum 2070 bis 2099, verglichen mit sieben Stunden jährlich in der Referenzperiode. Im Vergleich steigen im Szenario mit der geringsten Erwärmungsentwicklung die Stunden unter starker Hitzebelastung auf jährlich 149 an. Die Anzahl der Stunden mit sehr starker Hitzebelastung beläuft sich in diesem Szenario auf zwölf Stunden.

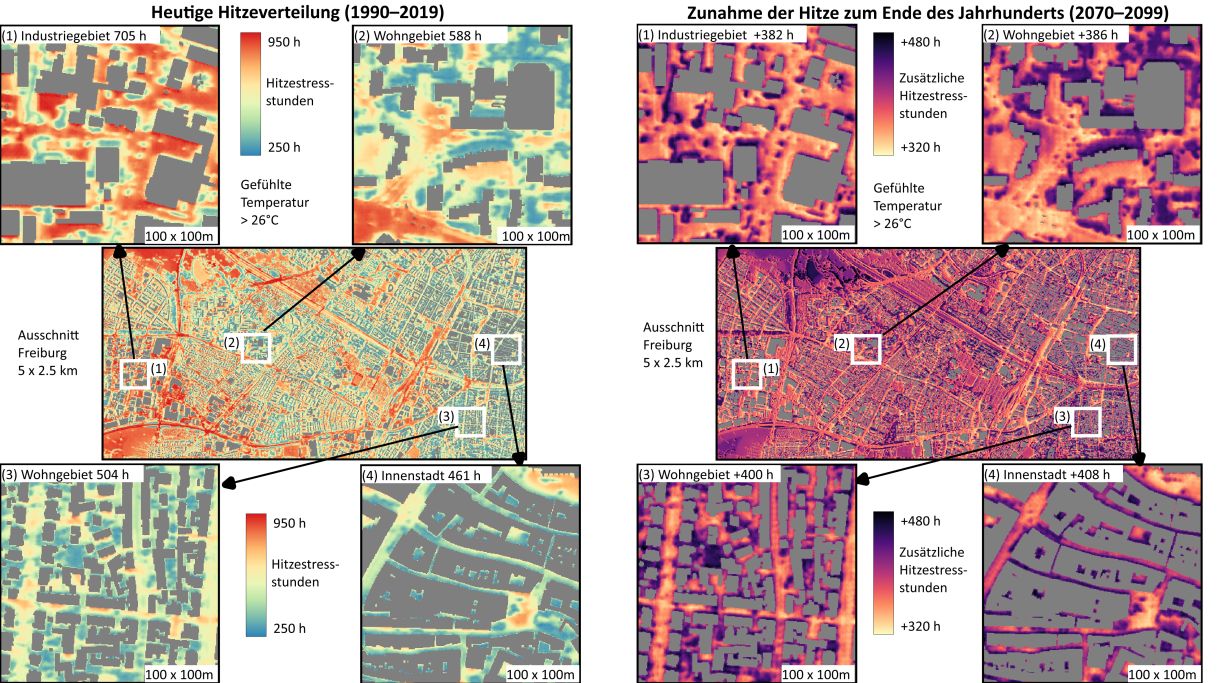

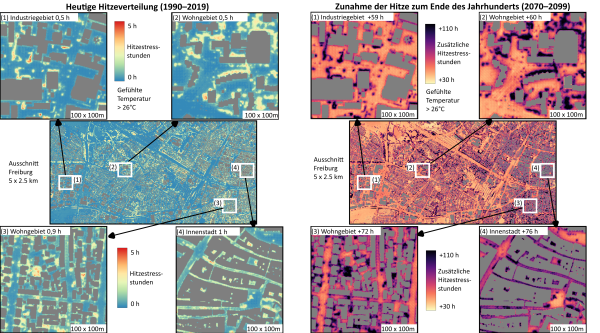

Wie sich die Hitzebelastung innerhalb einer Stadt auswirkt, ist unterschiedlich. „Faktoren wie Bebauungsdichte, Vegetation und Luftzirkulation entscheiden darüber, ob ein Bereich vergleichsweise kühl bleibt oder sich extreme Hitze staut“, erklärt Dr. Ferdinand Briegel, Erstautor der Studie und wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe Regionales Klima und Wettergefahren am Institut für Meteorologie und Klimaforschung des KIT.

In der Studie wird die Hitzebelastung anhand repräsentativer Stadtgebiete Freiburgs in Form eines Industriegebiets, einem Wohngebiet mit altem Baumbestand und der historischen Innenstadt mit mittelhohen Gebäuden und geringer Vegetation gemessen. Die Ergebnisse zeigen, dass Hitzestunden tagsüber besonders in Industriegebieten stark ansteigen können, da dort eine hohe Versiegelung und wenig Verschattung überwiegen. „Dicht bebaute Gebiete mit altem Baumbestand sorgen durch Schattenbildung tagsüber für einen geringeren Anstieg der Hitzestunden. In der Nacht bremst diese Bebauungs- und Baumstruktur jedoch das Auskühlen und hält die Wärme länger fest“, so Briegel.

in der Nacht bis zum Ende des Jahrhunderts im Vergleich zu heute. (Foto: Ferdinand Briegel, KIT)

„Mit unserem KI-Modell können wir die Hitzeentwicklung in Freiburg buchstäblich vor jeder Haustür analysieren“, sagt Professor Andreas Christen, Umweltmeteorologe an der Universität Freiburg. „Da jede Stadt mit ihrer Bebauung, Begrünung und Lage ganz eigene Strukturen aufweist, ist es entscheidend, die Hitzebelastung so detailliert wie möglich zu berechnen – nur so lassen sich passgenaue Maßnahmen entwickeln, die Menschen besser vor extremer Hitze schützen.“ Nach einer Validierung und Anpassung an spezifische städtische Gegebenheiten, kann das Modell auf jede andere Stadt angepasst und angewendet werden.

In der kommenden Förderperiode der Helmholtz-Gemeinschaft ist Stadtforschung erstmals ein zentrales Thema. Kooperationen wie die zwischen dem KIT und der Universität Freiburg zeigen, wie wichtig dabei vernetzte Forschung für große Zukunftsthemen ist.

Originalpublikation

Ferdinand Briegel, Simon Schrodi, Markus Sulzer, Thomas Brox, Joaquim G. Pinto, Andreas Christen: Deep learning enables city-wide climate projections of street-level heat stress. Urban Climate, 2025. DOI: 10.1016/j.uclim.2025.102564

Details zum KIT-Zentrum Klima und Umwelt

Im Dialog mit der Gesellschaft entwickelt das KIT Lösungen für große Herausforderungen – von Klimawandel, Energiewende und nachhaltigem Umgang mit natürlichen Ressourcen bis hin zu Künstlicher Intelligenz, technologischer Souveränität und demografischem Wandel. Als Die Universität in der Helmholtz-Gemeinschaft vereint das KIT wissenschaftliche Exzellenz vom Erkenntnisgewinn bis zur Anwendungsorientierung unter einem Dach – und ist damit in einer einzigartigen Position, diese Transformation voranzutreiben. Damit bietet das KIT als Exzellenzuniversität seinen mehr als 10 000 Mitarbeitenden sowie seinen 22 800 Studierenden herausragende Möglichkeiten, eine nachhaltige und resiliente Zukunft zu gestalten. KIT – Science for Impact.