Mit zerstörungsfreien bildgebenden Verfahren gelingt es einem Team am KIT, dreidimensionale Einblicke in das Innere von Kristallen zu werfen. Sie erhalten wichtige Daten über linienartige Defekte, die maßgeblich das Verformungsverhalten von Kristallen beeinflussen. Diese sogenannten Versetzungen behindern etwa die Produktion von Computerchips. Wie in der Fachzeitschrift Physical Review Letters nun berichtet, bedienen sie sich einer einzigartigen Kombination zweier Röntgenmethoden, verbunden mit einer speziellen Form der Lichtmikroskopie. DOI https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.119.215504

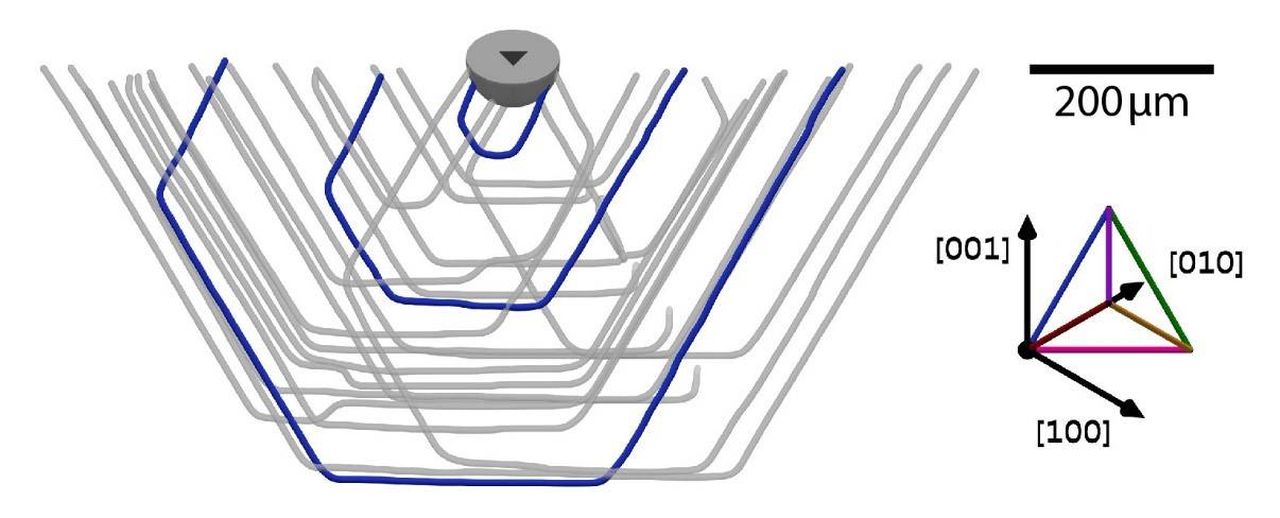

In Silizium-Wafern können schon wenige Versetzungen zu fehlerhaften Computer-Chips und somit zu unerwünschtem Ausschuss in der Produktion führen. „Daher ist es wichtig zu verstehen, wie sich ein minimaler mechanischer Oberflächenfehler unter typischen Prozesseinwirkungen, wie zum Beispiel Hitze, in die Tiefe des Kristalls entwickelt“, sagt Dr. Daniel Hänschke, Physiker am Institut für Photonenforschung und Synchrotronstrahlung des KIT. Sein Team konnte nun Versetzungen präzise vermessen und ihre Wechselwirkung untereinander und mit äußeren Einflüssen untersuchen. Es untersuchte, wie sich von einem einzigen Oberflächendefekt eine ganze Armada von hexagonalen Defektlinien ausbreitet, wobei im Zentrum eines solchen dreidimensionalen Netzwerks tatsächlich völlig ungestörte Bereiche verbleiben können. „Die auftretende kollektive Bewegung kann auf der gegenüberliegenden Seite des Wafers zu einem Heben oder Senken von beträchtlichen Flächenbereichen führen und störende Stufen bilden, was sich dort dann zum Beispiel nachteilig auf die Fertigung und Funktion von Mikrostrukturen auswirkt“, betont Hänschke.

Kleine Oberflächenfehler können bei der Verarbeitung von Halbleiter-Wafern zu weitläufige Defekten im Inneren und Stufen in großen Oberflächenarealen führen. (Bild: D.Hänschke/KIT)

In Kombination mit mathematischen Modellrechnungen erlauben es die Ergebnisse, die zu Grunde liegenden physikalischen Prinzipien besser zu verstehen. „Bisherige Modelle beruhen vorwiegend auf Daten, die man an sehr kleinen Kristallproben mit Hilfe der Elektronenmikroskopie gewonnen hat“, erläutert Dr. Elias Hamann, ein weiteres Mitglied des Teams am KIT. „Mit unserer Methode können wir jedoch auch große, flächige Kristalle untersuchen, wie zum Beispiel handelsübliche Wafer“, fügt er an. „Nur so können die genauen Zusammenhänge aufgedeckt werden, die zwischen anfänglichen, winzigen Originalschäden und den umfassenden daraus folgenden Kristalldeformationen bestehen, welche dann wiederum weit weg vom Ausgangspunkt zu Problemen führen können.“

Die neue Messmethode nutzt Röntgenmethoden am Synchrotron KARA des KIT und am Europäischen Synchrotron ESRF in Grenoble sowie die sogenannte CDIC-Lichtmikroskopie. Die damit möglichen Erkenntnisse werden die bestehenden Modelle für die Vorhersage von Defektentstehung und -ausbreitung verbessern und damit wichtige Hinweise darauf liefern, wie der Herstellungsprozess von Computer-Chips optimiert werden kann. Schon heute werden pro Quadratzentimeter Oberfläche eines Wafers mehrere Milliarden Transistoren untergebracht – und die Tendenz ist nach wie vor steigend. Schon jetzt führen noch so kleine Fehler auf und im Kristall zum Ausfall tausender dieser winzigen Schaltungen, was betroffene Chips unbrauchbar machen kann. Die Industrie hat ein großes Interesse daran, diesen Ausschuss auch in Zukunft zu minimieren.

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.119.215504

Details zum KIT-Zentrum Information · Systeme · Technologien (in englischer Sprache): http://www.kcist.kit.edu

Im Dialog mit der Gesellschaft entwickelt das KIT Lösungen für große Herausforderungen – von Klimawandel, Energiewende und nachhaltigem Umgang mit natürlichen Ressourcen bis hin zu Künstlicher Intelligenz, technologischer Souveränität und demografischem Wandel. Als Die Universität in der Helmholtz-Gemeinschaft vereint das KIT wissenschaftliche Exzellenz vom Erkenntnisgewinn bis zur Anwendungsorientierung unter einem Dach – und ist damit in einer einzigartigen Position, diese Transformation voranzutreiben. Damit bietet das KIT als Exzellenzuniversität seinen mehr als 10 000 Mitarbeitenden sowie seinen 22 800 Studierenden herausragende Möglichkeiten, eine nachhaltige und resiliente Zukunft zu gestalten. KIT – Science for Impact.