Künstliches Knochenmark kann dazu dienen, blutbildende Stammzellen zu vermehren. Einen Prototypen haben Wissenschaftler des KIT sowie des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme Stuttgart und der Universität Tübingen nun entwickelt. Die poröse Struktur bildet die grundlegenden Eigenschaften des natürlichen Knochenmarks nach und weist den Weg zur Vermehrung von Stammzellen im Labor. Dies könnte in einigen Jahren die Behandlung von Leukämie vereinfachen. In der Zeitschrift „Biomaterials“ stellen die Forscher ihre Arbeit nun vor. (DOI: 10.1016/j.biomaterials.2013.10.038)

Die Zellen des Bluts, wie rote Blutkörperchen oder Immunzellen, werden laufend durch neue ersetzt. Für den Nachschub sorgen die blutbildenden Stammzellen – Vorläufer für alle. Sie befinden sich in einer spezialisierten Nische im Knochenmark. Blutbildende Stammzellen lassen sich zur Behandlung von Krankheiten des Bluts einsetzen, beispielsweise bei Leukämie. Dabei werden die kranken Zellen des Patienten durch gesunde blutbildende Stammzellen von einem passenden Spender ersetzt.

Allerdings kann derzeit nicht jeder Leukämiepatient auf diese Weise behandelt werden, da nicht genügend passende Transplantate verfügbar sind. Eine einfache Lösung dieses Problems wäre, blutbildende Stammzellen zu vermehren. Dies ist bisher jedoch nicht möglich, denn diese Zellen behalten ihre Stammzelleigenschaften nur in ihrer natürlichen Umgebung, das heißt in ihrer Nische im Knochenmark. Außerhalb dieser Nische verändern sie sich. Zu ihrer Vermehrung bedarf es daher einer Umgebung, die der Stammzellnische im Knochenmark ähnelt.

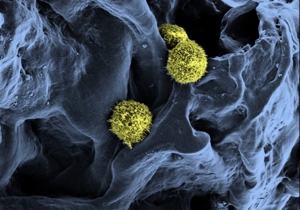

Bei der Stammzellnische handelt es sich um eine komplexe Mikroumgebung mit spezifischen Eigenschaften. Die betreffenden Bereiche im Knochen sind hochporös, ähnlich wie ein Badeschwamm. In dieser dreidimensionalen Umgebung befinden sich neben Knochenzellen und blutbildenden Stammzellen noch verschiedene andere Zelltypen, mit denen die blutbildenden Stammzellen Signalstoffe austauschen. Zudem weist der Raum zwischen den Zellen eine Matrix auf, die ihm eine gewisse Stabilität verleiht und den Zellen Punkte zum Verankern bietet. Darüber hinaus werden die Zellen in der Stammzellnische mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt.

Wissenschaftler der Nachwuchsgruppe „Stammzell-Material-Wechselwirkungen“ unter Leitung von Dr. Cornelia Lee-Thedieck am Institut für Funktionelle Grenzflächen (IFG) des KIT sowie des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme Stuttgart und der Universität Tübingen haben grundlegende Eigenschaften des natürlichen Knochenmarks nun künstlich im Labor nachgebildet. Dazu schufen sie mithilfe von synthetischen Polymeren eine poröse Struktur, welche die schwammartige Struktur des Knochens im Bereich des blutbildenden Knochenmarks nachahmt. Außerdem bauten sie Eiweißbausteine mit ein, wie sie in der Matrix des Knochenmarks vorkommen und als Verankerungsmöglichkeiten für die Zellen dienen. Die Wissenschaftler setzten darüber hinaus weitere Zelltypen aus der Stammzellnische in die Struktur ein, um den blutbildenden Stammzellen den gewohnten Austausch mit diesen Zellen zu ermöglichen.

In dieses künstliche Knochenmark brachten die Forscher frisch aus Nabelschnurblut isolierte blutbildende Stammzellen ein und bebrüteten sie über mehrere Tage. Analysen mit verschiedenen Methoden zeigten, dass sich die Zellen in dem neu entwickelten künstlichen Knochenmark tatsächlich vermehren. Im Vergleich zu Standardmethoden zur Zellkultivierung behält in dem künstlichen Knochenmark ein deutlich erhöhter Anteil der Stammzellen die spezifischen Eigenschaften bei.

Das neu entwickelte künstliche Knochenmark, das grundlegende Eigenschaften natürlichen Knochenmarks nachbildet, erlaubt es den Wissenschaftlern nun, die Wechselwirkungen zwischen Materialien und Stammzellen detailliert im Labor zu untersuchen. Dadurch lässt sich feststellen, wie sich Stammzellverhalten durch synthetische Materialien beeinflussen und steuern lässt. Dieses Wissen kann in 10 bis 15 Jahren dazu beitragen, eine künstliche Stammzellnische für die gezielte Vermehrung von Stammzellen zur Behandlung von Leukämie-Patienten zu realisieren.

Annamarija Raic, Lisa Rödling, Hubert Kalbacher, Cornelia Lee-Thedieck: Biomimetic macroporous PEG hydrogels as 3D scaffolds for the multiplication of human hematopoietic stem and progenitor cells. Biomaterials. DOI: 10.1016/j.biomaterials.2013.10.038